Тема "Восточные славяне"

Первые свидетельства о славянах. Славяне, как считает большинство историков, обособились из индоевропейской общности в середине II тысячелетия до н. э. Прародиной ранних славян (праславян), по археологическим данным, была герриюрия к востоку от германцев — oi реки Одер на западе до Карпатских гор на востоке. Ряд исследователей считают, что праславянский язык начал складываться позднее, в середине 1 тысячелетия до н.э.Первые письменные свидетельства о славянах относятся к началу I тысячелетия н. ). О славянах сообщают греческие, римские, арабские, византийские источники. Античные авторы упоминают славяниод именем венедов (римский писатель Плиний Старший, историк-Тацит, I в. н. э.; reoipacj) Птолемей Клавдий, II в. н. э.).

В эпоху Великого переселения народов (III—VI вв. н. э.), совпавшего с кризисом рабовладельческой цивилизации, славяне освоили территорию Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. Они жили в лесной и лесостепной зонах, где в результате распространения орудий труда из железа стало возможно вести оседлое земледельческое хозяйство. Заселив Балканы, славяне сыграли значительную роль в разрушении дунайской границы Византии. Первые сведения о политической истории славян относятся к IV в.н. э. С Балтийского побережья германские племена готов пробились в Северное Причерноморье.

Крупнейшими политическими образованиями VII—VIII вв. в южнорусских степях были Болгарское царство и Хазарский каганат, а в районе Алтая — Тюркский каганат.

Восточные славяне в VI—IX вв.В VI в. славяне неоднократно совершали военные походы против крупнейшего государства того времени — Византии.

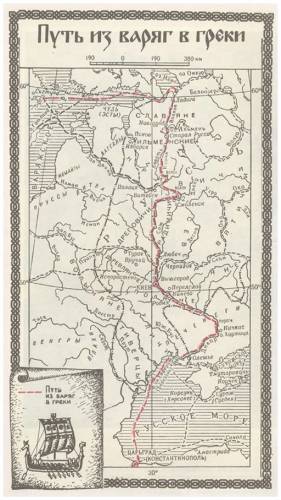

Территория восточных славян (VI—IX вв.). Восточные славяне занимали территорию от Карпатских гор на западе до Средней Оки и верховьев Дона на востоке, от Невы и Ладожского озера на севере до Среднего Поднепровья на юге. Славяне, осваивавшие Восточно- Европейскую равнину, вступали в контакт с немногочисленными - финно-угорскими и балтийскими племенами. Происходил процесс ассимиляции (смешивания) народов. В VI—IX вв. славяне объединялись в общности, имевшие уже не только родовой, но и территориально-политический характер. Племенные союзы — этап на пути складывания государственности восточных славян.

В летописном рассказе о расселении славянских племен названо полтора десятка объединений восточных славян. Термин «племена» в отношении этих объединений был предложен историками. Вернее было бы назвать эти объединения племенными союзами. Эти союзы включали 120—150 отдельных племен, имена которых были уже утрачены. Каждое отдельное племя, в свою очередь, состояло из большого количества родов и занимало значительную территорию (40—60 км в поперечнике).

Путь «из варяг в греки». Великий водный путь «из варяг в греки» был своеобразной «столбовой дорогой», связывавшей Северную и Южную Европу. Он возник в конце IX в. Из Балтийского (Варяжского) моря по реке Нева караваны купцов попадали в Ладожское озеро (Нево), отгуда по реке Волхов — в озеро Ильмень и далее по реке Ловати до верховьев Днепра. Наиболее развитые земли славянского мира — Новгород и Киев — контролировали северный и южный участки Великого торгового пути. В. О. Ключевский утверждал, что торговля мехом, воском' и медом была главным занятием восточных славян, так как путь «из варяг в греки» был «главным стержнем экономической, политической, а потом и культурной жизни восточного славянства».

Хозяйство славян.Основным занятием восточных славян было земледелие. Это подтверждается археологическими раскопками, обнаружившими семена злаков (рожь, пшеница, ячмень, просо) и огородных культур (репа, капуста, свекла, морковь, редька, чеснок и др.). Человек в те времена отождествлял жизнь с пашней и хлебом, отсюда и название зерновых культур «жито», сохранившееся до наших дней. С природно-климатическими условиями тесно связаны основные системы земледелия восточных славян. На севере, в районе таежных лесов (остатком которых является Беловежская пуща), господствующей системой земледелия была подсечно-огневая. В первый год деревья подрубали. На второй год высохшие деревья сжигали и, используя золу как удобрение, сеяли зерно. Два-три года участок давал высокий для того времени урожай, потом земля истощалась и приходилось переходить на новый участок. Основными орудиями труда были топор, а также мотыга, соха, Серпами собирали урожай. Молотили цепами. Размалывали зерно каменными зернотерками и ручными жерновами.

К моменту образования гос-ва у вост. славян на смену родовой общине пришла соседская( территориальная). Города строились на холмах, на пересечении двух рек, или на торговых путях.

Во главе вост славянских племенных союзов стояли князья из племенной знати и бывшая родовая верхушка. Важнейшие вопросы решались на народных собраниях – вечевых сходах

|